Industrie in Hedelfingen – Dampfziegel und Bleicherei

Lebendige Ortsgeschichte (Folge 36). Historisches aus und über Hedelfingen – unterhaltsam erklärt von Hans-Peter Seiler und Michael Wießmeyer … Über Hedelfingen und Rohracker gibt es viel zu erzählen. Besonders gut und gerne tun dies der ehemalige Hedelfinger Bezirksvorsteher Hans-Peter Seiler und Hedelfingens Ortshistoriker Michael Wießmeyer. Seit Jahren begeistern die beiden Hedelfingen-Fans bei Vorträgen und Führungen ein stetig wachsendes Publikum mit ihren Geschichten über die Geschichte des vor gut hundert Jahren von Stuttgart eingemeindeten Neckarvororts. WILIH veröffentlicht hier eine Serie mit vielen interessanten Blicken auf die Historie Hedelfingens. In loser Folge wollen die Geschichten-über-Geschichte-Erzähler Seiler und Wießmeyer an dieser Stelle Lust auf Hedelfingen machen.

Thema dieser Folge: Industrie mitten im Ort – Von Dampfziegelwerken bis zur Bleicherei

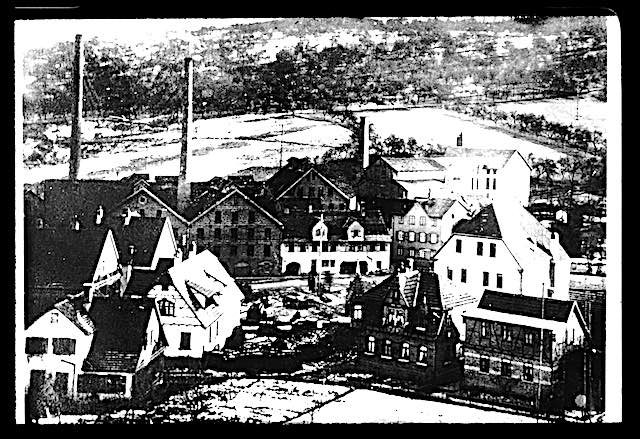

Die Geschichte dieses Ortes am Katzenbach zwischen heutiger Unterer Heckenstraße und Rohrackerstraße/Heumadener Straße ist vielfältig und zieht sich über Jahrhunderte hin. Aus der Mühle – wir haben berichtet – wurden die Dampfziegelwerke, die dann mit Ergänzungsbauten zur Bleicherei wurden. Wasser war damals für das tägliche Leben unersetzlich und so ist es bis heute ein lebensnotwendiges Gut.

Die Ziegelwerke bezogen den Lehm aus verschiedenen Gruben, insbesondere oben am Steinenberg wurde der Rohstoff abgebaut. Heute ist dort die Steinenbergschule ansässig. Aus dem Lehm wurden Dachziegel geformt und Backsteine. Beides sind wichtige Baustoffe, und so erklärt sich auch, dass es in Hedelfingen relativ viele Backsteinhäuser gibt. Wasser bezogen die Ziegelwerke aus dem Katzenbach und Dürrbach. Die Bäche wurden aufgestaut und das Wasser in Kanälen zum Werk geleitet.

Die Entstehung der früheren Bleicherei- und Appreturanstalt Hedelfingen führt zurück in das Jahr 1824. Damals wurde die Mühle gebaut. Im Jahre 1842 kaufte Otto Kraus von der damaligen Besitzerin das Anwesen und richtete es zunächst als Rasenbleiche ein. Das Linnen wurde auf einem 130 Ar großen Wiesenplatz ausgelegt, genetzt und dem Sonnenlicht und dem Sauerstoff der Luft ausgesetzt, wobei durch Bildung von Wasserstoffsuperoxyd die hellere Farbe der Ware erzielt wurde. Dieser große Rasenplatz war früher Steinbruch und führt heute noch diese Namensbezeichnung. Aus demselben wurden seinerzeit die roten Bundsandsteine für den Bau der württembergischen Baumwollspinnerei und Weberei bei Esslingen am Neckar gebrochen.

Das Geschäft entwickelte sich auch ganz zufriedenstellend, wurde aber schon 1873 durch ein Brandunglück heimgesucht. Im Heizsaal war durch Unvorsichtigkeit eines Arbeiters Feuer ausgebrochen, das über die Hälfte des Anwesens in Asche legte. Mit ungebrochenem Mut ging man tapfer an die Wiederherstellung und baute die Bleicherei in größerem Maßstab und einen neuen, massiven Heizsaal auf. Die Mühle, welche zuletzt im Jahre 1870 gemahlen hatte, war seitdem stillgelegt und wurde als Lagerraum für Materialien eingerichtet.

Von Vater und Sohn unter der Firma Pfarr und Sohn wurde die Bleicherei intensiv weiterbetrieben, bis im Jahr 1919 dieselbe in den Besitz der Firmen Gebrüder Schweizer GmbH, Stuttgart, und Konrad Hornschuh, Urbach, überging und den Namen Bleicherei und Appretur Hedelfingen GmbH erhielt.

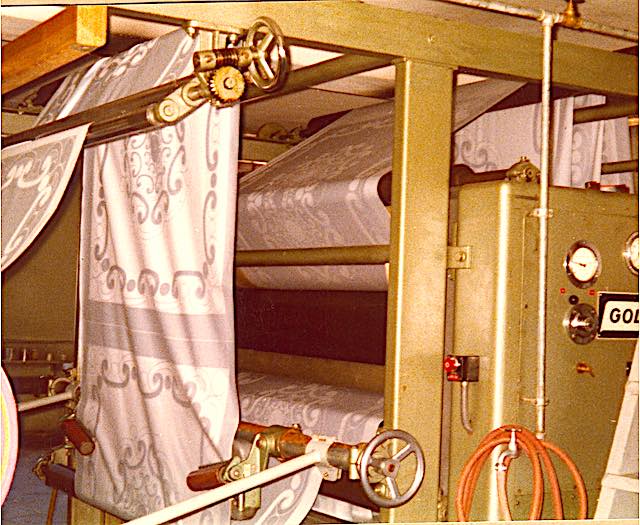

Die Ausrüstung der Baumwollgewebe vollzog sich damals noch in ganz bescheidenen Grenzen, da es vor allem an modernen Maschinen fehlte, ebenso waren die Gebäude in einem unglaublich baufälligen Zustand. Die Tagesproduktion betrug knapp über 1.000 Meter Stoff. Diese nach den heutigen Begriffen geringe Produktion erklärt sich aus der primitiven Fabrikeinrichtung, welche sich zusammensetzte aus zwei Dampfkesseln von geringer Heizfläche. Der Antrieb der Maschinen erfolgte durch eine vorsintflutliche Dampfmaschine und ein noch vorhandenes Wasserrad. Beim Gang der Kastenmangel und der Waschmaschine zitterte und ächzte das ganze Fachwerkgebäude in beängstigender Weise.

Die Ausrüstung entbehrte so manches, ohne welches man sich heute die Fabrikation kaum noch denken kann. Zum Beispiel erfolgte die Trocknung der Gewebe größtenteils in der natürlichen Trockenhänge, wodurch die Trocknung mehrere Tage beanspruchte. Außerdem stand bei Regenwetter noch ein heizbarer Trockenraum zur Verfügung.

Für die geringe Produktion bedurfte es aber einer verhältnismäßig großen Anzahl Arbeiter, was sich dadurch erklärte, dass eben viel Handarbeit bei dem rückständigen Maschinenpark erforderlich war. Auf die Dauer war natürlich dieser Zustand unhaltbar und unrentabel. Man wandte sich zunächst der Anschaffung eines Aufzuges, einer Dampfmaschine und eines Wasserkalanders* zu. Ohne durchgreifende bauliche Veränderungen war keine rationelle Arbeit durchzuführen. Es wurde deshalb im Jahre 1921 ein neues Maschinenhaus geschaffen und anstelle der veralteten Dampfmaschine eine solche von 70 Pferdestärken aufgestellt. (* Zum Begriff Kalander siehe hier)

Im Frühjahr 1922 erfuhr die Fabrik eine gründliche Umwälzung. Gegen den Stauweiher hin wurde das Gelände von Bäumen, Düngerstätten und Stallungen gesäubert und darauf ein Shedbau** nebst Hochbau für eine mechanische Trockenhänge errichtet. Gleichzeitig wurden auch das Kesselhaus und das Kochhaus vollständig umgebaut. In dem früheren Mühlengebäude wurden die Mahlgänge geopfert, ein neues Gebälk eingezogen und der gewonnene Raum zu Lagerzwecken verwendet. Die in diesem Gebäude gelagerten Rohstoffe wie Chemikalien usw. fanden ihren Platz in einem neu erstellten Lagerschuppen hinter dem früheren Trockenhaus. (** Zum Begriff Sheddach siehe hier)

Durch die unzulänglichen Betriebsgebäude kam es auch zu Beschwerden über die Qualität der Ware. Mit großer Anstrengung wurden Brunnen angelegt, um sauberes Wasser zu gewinnen. Weil diese unzureichend Wasser liefern konnten, wurden ein Eisenhochbehälter gebaut und eine Wasserreinigungsanlage erstellt. Der Betriebsleitung in der Person des Herrn Lange ist es gelungen, einen einwandfreien Effekt der Ware herauszubringen, so dass das „Hedelfinger Weiß“ bald populär wurde .

Weitere Modernisierungen und Bauarbeiten führten zu einer vorbildlichen Anlage. 1920 konnte man den Betrieb fast nicht wiedererkennen mit all‘ seinen modernen Maschinen. Die früher halbzerfallene Bleiche war nicht wiederzuerkennen. So verdankt der Betrieb seine Größe und Bedeutung vorwiegend den beiden umsichtigen und geschäftstüchtigen Seniorchefs Konrad Hornschuch und Hermann Schweitzer sowie den großen Fachkenntnissen und dem unermüdlichen Fleiß des Betriebsleiters Lange.

Die Bleicherei und Appretur Hedelfingen befasste sich in ihren Anfängen vorwiegend mit dem Bleichen schmaler Gewebe für Leib- und Bettwäsche. Im Laufe der Jahre wurden neue Maschinen angeschafft und das Fabrikationsprogramm vielseitig erweitert. So kamen verschiedene Veredelungsvorgänge zur Ausführung: Bleichen, Färben, Rrauen, Imprägnierung, Mercerisieren***, knitterfreie Ausrüstung und vieles andere mehr. (*** Zum Begriff Mercerisieren siehe hier)

Obwohl das Werk 1950 räumlich noch sehr beengt war, gelang es durch die unermüdliche Tatkraft der Betriebsleitung und durch den pflichtbewussten Einsatz der Belegschaft doch, die Produktion gegenüber den Vorjahren zu steigern.

Im Laufe des Jahres 1950 entstand eine neue Fabrikanlage, die 1951 bezogen wurde. Ziel war es, die langen Lieferzeiten abzukürzen. Das neu erbaute Vorratslager brachte den übrigen Fabrikationsräumen eine fühlbare Entlastung. Da das Gelände zwischen Hedelfingen, Wangen, Unter- und Obertürkheim den künftigen Hafen von Stuttgart aufnehmen sollte, legten die Behörden große Schwierigkeiten in den Weg, ehe sie die Baugenehmigung für die Fabrikanlage erteilten. Es mussten zuerst viele Fragen geklärt werden, zumal die spätere Verbindung vom Hafen zu den Fildern am Betrieb vorbeiführen soll. Diplom-Ingenieur Architekt Paul Stohrer, Stuttgart, äußerte sich zu den Neubauten und Verhältnissen in Hedelfingen wie folgt: In jeder Hinsicht bestanden schwierige Verhältnisse. Ein Problem löste das andere ab: zuerst der beschränkte Bauplatz, die Geländeverhältnisse, die Kanalisation, dann die betriebstechnische Überbrückung und dazu die geradezu beängstigende Raumnot. Der Betrieb hatte dringend eine Generalplanung nötig. Als diese nach mehreren Versuchen fertig war und die Verhandlungen mit den Behörden begannen, musste mit Eselsgeduld das Möglichste erreicht werden. Der Außenstehende kann nicht ermessen, welche Mühen alle Vorbereitungen erforderten.

So kennen wir nach allen Umbauten die Bleicherei, die sogar in der Bauzeitung im Jahr 1953 als richtungsweisende Industrieanlage beschrieben wurde. Doch in den 1980er Jahren suchte man einen Käufer für das große Anwesen und wurde letztendlich fündig. Wohnungen sollten auf dem Bleichereiareal entstehen. Somit hatte es sich „ausgebleicht“.

Das Beitragsfoto ganz oben zeigt die Bleicherei Hedelfingen um 1960

WILIH dankt Hans-Peter Seiler und Michael Wießmeyer für diese Geschichte. Die historischen Fotos und Dokumente stammen aus dem Fundus des Alten Hauses Hedelfingen.

Nächstes Thema dieser Serie: Turnhalle Rohracker – Warum die Halle nicht mehr im Bußbachtal ist

Den wöchentlichen WILIH-Newsletter kostenlos abonnieren und immer informiert sein! Einfach hier klicken und gleich anmelden, dann bekommen Sie einmal wöchentlich die Themen der Woche frei Haus! Abbestellung jederzeit möglich!